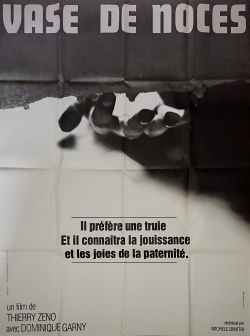

vase de noces (thierry zéno, BE 1974)

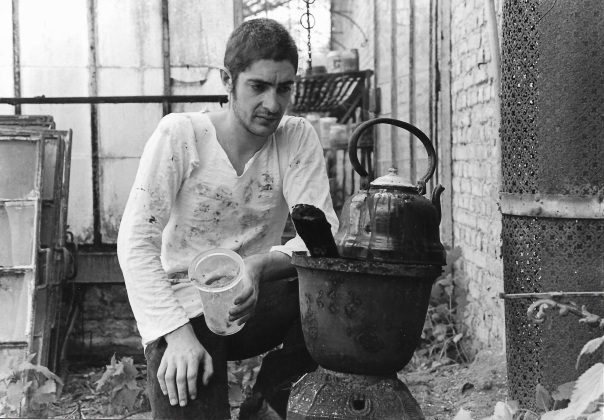

Ein vereinsamt in den Ruinen eines Bauernhofs lebender, autistischer Mann (Dominique Garny), der sein Leben einzig mit der landwirtschaftlichen Nutzung seiner Umgebung bestreitet, geht eine sexuelle Beziehung mit seinem Schwein ein, tötet schließlich, nach anfänglichem Familienglück, die drei aus der Beziehung hervorgegangenen Ferkel, und arbeitet – nachdem sich die Sau aus Trauer um ihre Kinder umgebracht hat – an seiner endgültigen Selbstauflösung. Auf den Verzehr der eigenen Exkremente folgt der Selbstmord durch Erhängen an einer Leiter. Sein Geist schwebt daraufhin gen Himmel.

Ein vereinsamt in den Ruinen eines Bauernhofs lebender, autistischer Mann (Dominique Garny), der sein Leben einzig mit der landwirtschaftlichen Nutzung seiner Umgebung bestreitet, geht eine sexuelle Beziehung mit seinem Schwein ein, tötet schließlich, nach anfänglichem Familienglück, die drei aus der Beziehung hervorgegangenen Ferkel, und arbeitet – nachdem sich die Sau aus Trauer um ihre Kinder umgebracht hat – an seiner endgültigen Selbstauflösung. Auf den Verzehr der eigenen Exkremente folgt der Selbstmord durch Erhängen an einer Leiter. Sein Geist schwebt daraufhin gen Himmel.

Vom belgischen Maler und Dichter Henri Michaux als ein „Monument des belgischen Kinos“ bewundert, von der australischen Regierung dagegen nach einer Festivalaufführung verboten: Vase de noces, der einzige fiktionale Film Thierry Zénos, wurde lange Zeit als sensationalistischer Tabubruch wahrgenommen – oder beflügelte zumindest die Fantasie derer, die nur von seinem anrüchigen Ruf wussten, ihn aber selbst nie zu Gesicht bekamen (unter dem Titel The Pig Fucking Movie kursierte der Film zwar einige Jahre lang in verschwommener digitaler Fassung im Internet, hatte sonst aber eher den Status eines filmischen Mythos inne). Im Jahr nach seiner Entstehung lief Vase de noces vor allem auf Festivals – in Los Angeles, New York, Tokyo, Perth und auch in Cannes – , in Frankreich fand der Film durch die Produzentin Michele Dimitri sogar für kurze Zeit einen regulären Kinoverleih. Über dreißig Jahre später, im Jahr 2009, traute sich schließlich das deutsche DVD-Label Camera Obscura an den Film, und bescherte Zénos komplexem filmischen Solitär die weltweit erste Heimkino-Veröffentlichung.

Thierry Zéno: Suche nach dem Ausgegrenzten

Seinen ersten Film drehte der 1950 im südbelgischen Namur geborene Zéno im Jahre 1971. Die 26-minütige Dokumentation Bouche sans fond ouverte sur les horizons über einen kreativen Insassen einer psychiatrischen Anstalt zeigt schon früh Zénos ausgeprägtes Interesse an kulturanthropologischen Untersuchungen randkultureller Phänomene. Im Rahmen von Bouche sans fond galt die besondere Aufmerksamkeit der ‚art brut‘: einer meist von geistig behinderten oder psychisch kranken Menschen gefertigten „Außenseiterkunst“, die außerhalb des akademischen Kunstbetriebs – und damit auch außerhalb ästhetischer Schulen – zu verorten ist und sich nur schwer in etablierte, kunsthistorische Narrative einordnen lässt. Georges Moinet, der im Film porträtierte Maler (der Titel des Films bezieht sich auf eines seiner Gemälde), kann dabei als frühes Vorbild für den autistischen Protagonisten aus Vase de noces gesehen werden, insbesondere wenn Moinet am Ende des Films – überzeugt vom positiven Wert seiner autistischen Innenwelt – mit der Gesellschaft bricht und eine „weitere Beschäftigung mit ihr“ für immer ausschließt.

Seinen ersten Film drehte der 1950 im südbelgischen Namur geborene Zéno im Jahre 1971. Die 26-minütige Dokumentation Bouche sans fond ouverte sur les horizons über einen kreativen Insassen einer psychiatrischen Anstalt zeigt schon früh Zénos ausgeprägtes Interesse an kulturanthropologischen Untersuchungen randkultureller Phänomene. Im Rahmen von Bouche sans fond galt die besondere Aufmerksamkeit der ‚art brut‘: einer meist von geistig behinderten oder psychisch kranken Menschen gefertigten „Außenseiterkunst“, die außerhalb des akademischen Kunstbetriebs – und damit auch außerhalb ästhetischer Schulen – zu verorten ist und sich nur schwer in etablierte, kunsthistorische Narrative einordnen lässt. Georges Moinet, der im Film porträtierte Maler (der Titel des Films bezieht sich auf eines seiner Gemälde), kann dabei als frühes Vorbild für den autistischen Protagonisten aus Vase de noces gesehen werden, insbesondere wenn Moinet am Ende des Films – überzeugt vom positiven Wert seiner autistischen Innenwelt – mit der Gesellschaft bricht und eine „weitere Beschäftigung mit ihr“ für immer ausschließt.

Thierry Zénos kulturanthropologische Beschäftigung mit dem Ausgegrenzten setzte sich nach seinem Debütfilm mit der fiktiven „Fallstudie“ eines Autisten in Vase de noces fort – es folgten der als Mondo-Film im Fahrwasser von Faces of Death vermarktete (und als solcher ebenfalls missverstandene) Dokumentarfilm Des morts (1979) über den kulturellen Umgang mit dem Tabuthema Tod, zwei weitere ethnographische Dokumentationen über die ausgegrenzte Minderheit der mexikanischen Tzotzil-Indigenas und ihre Beteiligung an der Widerstandsbewegung EZLN (Chroniques d’un village tzotzil (1984-1992) und ¡Ya Basta! Le cri des sans-visage (1995-1997)), sowie zwei Dokumentarfilme über den symbolistischen belgischen Illustrator Félicien Rops (Les muses sataniques (1983), Ce tant bizarre monsieur Rops (2000)), der durch die pornographischen, antiklerikalen und satirischen Inhalte seiner Illustrationen zu einem der bedeutenden poètes maudits des ausgehenden 19. Jahrhunderts wurde. Die transgressive Tendenz und die Ästhetisierung des Tabubruchs, die in Rops‘ Illustrationen deutlich wird (und die ihn mit Literaten wie Marquis de Sade oder Georges Bataille verbindet), mag einen gewissen Einfluss auf das künstlerische Schaffen Zénos und auch auf die transgressiven Inhalte von Vase de noces gehabt haben. Eine vergleichbar ästhetisierende Provokation findet in Zénos Film allerdings nicht statt, stattdessen legt der Regisseur (auch in seinen anderen Filmen) Wert auf eine humanistische, im Kern weniger provokativ, als viel mehr inklusiv gedachte Beschäftigung mit dem kulturell Verstoßenen.

Vase de noces, Eremitentum und Les tribulations de Saint Antoine (1984): Der „heilige Autist“

In der künstlerischen Darstellung weckt die Verbindung einer vereinsamt bzw. asketisch lebenden Figur mit dem tierischen Attribut des Schweins seit dem ausgehenden Mittelalter mehr oder weniger eindeutige Assoziationen: das Heiligenbild des von Dämonen und irdischen Versuchungen geplagten Einsiedlers Antonius, dessen Leben in der Vita Antonii (4. Jhd. n. Chr.) des Bischofs Athanasius von Alexandria erstmals beschrieben wird, ist in bildnerischen Darstellungen seit ungefähr dem 14. Jahrhundert stets mit dem Schwein verbunden. (Obgleich schon in der Vita Antonii das Schwein (gemäß der christlichen Tradition) als Symbol des Unreinen auftaucht, wurde es erst später zum festen Begleiter des Heiligen: als Ursprung der Verbindung von Antonius und Schwein gilt nach heutigem Stand der Forschung der französische Hospizorden der Antoniter, der sich nach dem in der Vita Antonii beschriebenen Antonius benannte und seit Anfang des 13. Jahrhunderts in großem Umfang die Haltung und Aufzucht von Schweinen betrieb. Die Verbindung zwischen Schwein und Antoniterorden führte schließlich dazu, dass auch in der ikonographischen Darstellung das Schwein zum Attribut der Figur des Heiligen Antonius wurde.)

Eine Abbildung des Antonius mitsamt des Schweins – und anderen Attributen wie der Glocke und dem Tau-Kreuz – lässt sich bereits auf 1418 datieren. Im Laufe der Zeit wurde das Motiv des Schweins immer wieder aufgegriffen, auch in den Darstellungen der Versuchungen. Bedeutende Darstellungen stammen hierbei u.a. von Hieronymus Bosch und Matthias Grünewald (Versuchungstafel des Isenheimer Altars). Das Schwein fungiert hier meist noch als unbeteiligter Begleiter, dem keine besondere Aufmerksamkeit zuteil wird. Die wohl erste bildliche Darstellung der (sexuellen) Versuchungen des Heiligen Antonius, in der das Schwein eine bedeutende Aufwertung erfährt und regelrecht ins Zentrum einer sexuellen Konnotation gestellt wird, findet sich um 1858 wiederum bei Félicien Rops: das satirische Gemälde zeigt Antonius friedvoll schlafend, in enger Umarmung mit seinem Schwein. Sowohl Antonius als auch das Schwein sind mit einem Heiligenschein versehen. Neben der angedeuteten Sodomie (das Schwein als Versuchung, der sich Antonius hingibt) fällt vor allem der Umstand auf, dass auch dem Schwein das Heiligenattribut des Glorienscheins zugewiesen wird: das Schwein, Symbol für Unreinheit und Körperlich-Profanes, erhält den Status des Heiligen. (In einigen weiteren Arbeiten Rops‘ findet ebenfalls eine besondere Betonung des Schweins statt, etwa in Rops‘ zweiter Antonius-Darstellung von 1878 (hier jedoch weniger provokativ und nicht mehr konkret sexuell konnotiert), sowie in der Radierung Pornocrates von 1896, die auf die Mätressenwirtschaft in der katholischen Kirche des 10. Jahrhunderts verweist und das Schwein als Symbol für Wolllust inszeniert.)

Eine Abbildung des Antonius mitsamt des Schweins – und anderen Attributen wie der Glocke und dem Tau-Kreuz – lässt sich bereits auf 1418 datieren. Im Laufe der Zeit wurde das Motiv des Schweins immer wieder aufgegriffen, auch in den Darstellungen der Versuchungen. Bedeutende Darstellungen stammen hierbei u.a. von Hieronymus Bosch und Matthias Grünewald (Versuchungstafel des Isenheimer Altars). Das Schwein fungiert hier meist noch als unbeteiligter Begleiter, dem keine besondere Aufmerksamkeit zuteil wird. Die wohl erste bildliche Darstellung der (sexuellen) Versuchungen des Heiligen Antonius, in der das Schwein eine bedeutende Aufwertung erfährt und regelrecht ins Zentrum einer sexuellen Konnotation gestellt wird, findet sich um 1858 wiederum bei Félicien Rops: das satirische Gemälde zeigt Antonius friedvoll schlafend, in enger Umarmung mit seinem Schwein. Sowohl Antonius als auch das Schwein sind mit einem Heiligenschein versehen. Neben der angedeuteten Sodomie (das Schwein als Versuchung, der sich Antonius hingibt) fällt vor allem der Umstand auf, dass auch dem Schwein das Heiligenattribut des Glorienscheins zugewiesen wird: das Schwein, Symbol für Unreinheit und Körperlich-Profanes, erhält den Status des Heiligen. (In einigen weiteren Arbeiten Rops‘ findet ebenfalls eine besondere Betonung des Schweins statt, etwa in Rops‘ zweiter Antonius-Darstellung von 1878 (hier jedoch weniger provokativ und nicht mehr konkret sexuell konnotiert), sowie in der Radierung Pornocrates von 1896, die auf die Mätressenwirtschaft in der katholischen Kirche des 10. Jahrhunderts verweist und das Schwein als Symbol für Wolllust inszeniert.)

Für die Annahme, dass die Figur des Heiligen Antonius (samt seines Schweins) als wichtigste Inspirationsquelle für die Anlage der Hauptfigur in Vase de noces diente, sprechen neben Thierry Zénos intensiver Rezeption des künstlerischen Werks von Félicien Rops viele weitere Hinweise: zum Einen findet sich in Zénos filmischem Schaffen mit der Kunstdokumentation Les tribulations de Saint Antoine (1984) ein weiterer, konkreter Anhaltspunkt für Zénos ausgeprägtes Interesse an der Heiligenfigur, zum Anderen werden in Vase de noces neben dem Schwein auch weitere Attribute der Antonius-Figur in die Inszenierung miteinbezogen, etwa die immer wieder geläutete Glocke des verfallenen Hofes, sowie das Feuer, auf dem der Protagonist kocht und sein Badewasser erhitzt. Traditionell ist das Motiv des Feuers in der Antonius-Darstellung mit den Aspekten „Medizin“ und „Heilung“ verbunden, in einem entfernteren Sinne auch mit der Alchemie. Die Alchemie als Ausdruck einer Suche nach dem Göttlichen gewinnt insbesondere am Ende des Films an Bedeutung, wenn der Protagonist – wiederum mithilfe des Feuers – seine Exkremente einkocht und nach einer Möglichkeit sucht, diese zu verzehren. Die vielfältigen Beziehungen zwischen Alchemie und Transzendenz zum Göttlichen beleuchtet Zéno auch in seiner Kunstdokumentation Les tribulations de Saint Antoine, die Bild-Montagen verschiedener Antonius-Darstellungen der Kunstgeschichte mit einem poetischen Monolog der Antonius-Figur verbindet. So heißt es in dem aus der Ich-Perspektive vorgetragenen Text:

„Zu Gott wird meine Seele sich erheben, während die Scharlatane, die meine Kunst zu kennen behaupten, in das Feuer der Hölle gestürzt werden. Denn für den einen ist die Alchemie der Duft, der vom Tod zum Tode führt, und für den anderen der Duft von einem Leben zum nächsten.“

Der Wunsch des Protagonisten, „von einem Leben zum nächsten“ zu transzendieren, äußert sich im Verlauf des Films immer wieder: zu Beginn, wenn er seinen Tauben kleine Puppenköpfe aufsetzt und sie davonfliegen lässt; nach der Geburt der Ferkel, wenn er einen kleinen Drachen im Wind steigen lässt und mit der Drachenschnur eine symbolische Verbindung zum Himmel sucht; und am Ende des Films, wenn er sich nach dem Verzehr seiner Exkremente an einer Leiter erhängt – der motivische Bezug zur christlichen Jakobsleiter ist offensichtlich – und sein Geist gen Himmel schwebt.

Einen der zentralsten und verblüffendsten Kunstgriffe des Films erzielt Zéno letztendlich jedoch mit der motivischen Verbindung von Heiligenfigur und Autismus. Die Symptomatik, die Zéno anhand seiner Hauptfigur und ihres Verhaltens schildert, ist typisch: das Nicht-Vorhandensein von sprachlichem Ausdruck, das Leben in völliger Abgeschiedenheit von der Gesellschaft, die Gleichgültigkeit gegenüber sozialen und ethischen Konventionen, ritual- und zwanghaftes Sammeln und Ordnen von Gegenständen (hier: von tierischen Überresten in Einmachgläsern), sowie die relative Unempfindlichkeit gegenüber Kälte und widrigen Witterungsbedingungen, wie sie der Protagonist in Zénos Film immer wieder zeigt, zeichnen das eindeutige Bild einer autistischen Persönlichkeit.

In ihrer Arbeit Autismus. Ein kognitionspsychologisches Puzzle verweist die Entwicklungspsychologin und Autismusforscherin Uta Frith auf autistische Menschen im alten Russland, denen aufgrund ihres unangepassten, „wilden“ Verhaltens das Attribut des Heiligen zugewiesen wurde. Betrachtet man Zénos Vase de noces unter diesem Blickwinkel, wird der humanistische Kern des Films schließlich mehr als deutlich: mit der respektvollen Würdigung des „heiligen Autisten“ – dessen moralisch-ethische Freizügigkeit nicht als bloße, schockierende Provokation inszeniert, sondern als Grundlage für eine vielschichtige Reflexion über die vermeintliche Unvereinbarkeit von Heilig- und natürlicher Triebhaftigkeit genutzt wird – schuf Thierry Zéno ein leidenschaftliches Plädoyer für das Profane, Reine und Unberührte, das Amos Vogel in seiner Chronik des subversiven Films Film as a Subversive Art zurecht folgendermaßen charakterisiert:

„Dieser bedeutende, tief menschliche Film, der die meisten Zuschauer heftig schockiert, ist eine Anstoß erregende, tragische Aussage von großer poetischer Kraft und Originalität – eine empfindsame Ehrung der Außenseiter, eine Hymne auf das Glück und die Lebensbejahung. Nur wer keine Augen hat zu sehen, wird die tiefe moralische Verpflichtung dieses Werkes nicht erkennen.“

(Abbildungen mit freundlicher Genehmigung von Zéno Films SPRL.)

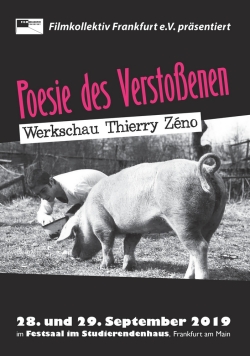

poesie des verstoßenen – werkschau thierry zéno

Das Kino Thierry Zénos – obskur, verborgen, unerschlossen, und so weit wie nur irgend möglich davon entfernt, in der Filmgeschichtsschreibung zu kanonischen Ehren gelangt zu sein – sollte eigentlich beispielhaft für einen inklusiven und über alle Maßen poetischen Zugang zur Kunstform Film herangezogen werden, der sich dem Absonderlichsten und Randständigsten der menschlichen Kultur mit größtmöglicher Neugier und Empathie nähert – das Risiko eingehend, für seine Ehrlichkeit, seine Konzentration und seine mystische Andächtigkeit gegenüber dem Objekt seiner Beschäftigung, selbst zum Verstoßenen zu werden.

Das Kino Thierry Zénos – obskur, verborgen, unerschlossen, und so weit wie nur irgend möglich davon entfernt, in der Filmgeschichtsschreibung zu kanonischen Ehren gelangt zu sein – sollte eigentlich beispielhaft für einen inklusiven und über alle Maßen poetischen Zugang zur Kunstform Film herangezogen werden, der sich dem Absonderlichsten und Randständigsten der menschlichen Kultur mit größtmöglicher Neugier und Empathie nähert – das Risiko eingehend, für seine Ehrlichkeit, seine Konzentration und seine mystische Andächtigkeit gegenüber dem Objekt seiner Beschäftigung, selbst zum Verstoßenen zu werden.

Seit ich im Jahr 2013 (noch im Rahmen einer Seminararbeit) begonnen habe, mich näher mit dem Kino Thierry Zénos zu befassen, keimte in mir der Wunsch, das Werk des belgischen Underground-Regisseurs in seiner Gänze – in Form einer Werkschau – auf eine deutsche Leinwand zu bringen. Um es einerseits ins Licht cinephiler Rezeption zu rücken, es überhaupt sichtbar zu machen (außer seinem „Skandalfilm“ Vase de noces, dem einzigen, annähernd populären Film seines Schaffens, ist kein Film in Deutschland oder einem europäischen Nachbarland auf DVD oder VHS greifbar) – aber auch, um die herrliche Versunkenheit an sich, das Verweilen im Verstoßenen und Abjekten zu feiern, diese konzentrierte Liebe, die Zénos filmisches Werk in jeder Sekunde prägt, und die so diametral all dem gegenüber steht, was den heutigen Zeitgeist ausmacht.

Am 28. und 29. September findet nun in der Frankfurter Pupille die erste deutschsprachige Werkschau zum Schaffen Thierry Zénos (1950-2017) statt, in deren Rahmen die zentralen Filme Vase de noces und Des morts (1979) in analogen 35mm-Projektionen zu sehen sein, und fünf weitere Dokumentarfilme aus den Jahren 1971 bis 1998 ihre Deutschlandpremiere feiern werden – größtenteils in eigens untertitelten 16mm-Kopien.

Auf meinem Blog wird es in den nächsten Tagen ein wenig begleitendes Textmaterial zur Veranstaltung geben, hauptsächlich zu Vase de noces, Les tribulations de Saint Antoine und Des morts: teilweise sind dies (überarbeitete) Auszüge aus meinen Seminar-Arbeiten zu Zéno, teils einfach nur ungeordnete Gedanken, die der Beschäftigung und dem Verweilen in Zénos Filmen entsprungen sind.

Das Programm der Reihe in Frankfurt:

Samstag, 28. September

18:30 Begrüßung

19:00 Bouche sans fond ouverte sur les horizons (1971) (DCP, 26 min, OmU)

20:00 Vase de noces (1974) (35mm, 81 min, kein Dialog)

22:00 Les tribulations de Saint Antoine (1984) (16mm, 40 min, OmU)

Sonntag, 29. September

13:00 Les muses sataniques (1983) (16mm, 60 min, OmU)

14:30 Chroniques d’un village tzotzil (1984-1992) (16mm, 99 min, OmeU)

17:30 Ya Basta! Le cri des sans-visage (1995-1997) (DCP, 50 min, OmU)

19:00 Des morts (1979 (35mm, 102 min, OmU)

http://www.filmkollektiv-frankfurt.de/veranstaltungen/werkschau-thierry-zeno

mandy (panos cosmatos, USA/BE 2018)

Wenn man in zehn bis zwanzig Jahren auf das amerikanische Kino der späten 2010er Jahre zurückblickt, auf der Suche nach den augenfälligsten Manifestationen der kollektiven (Geschlechter-)Befindlichkeiten und Konflikte unserer Zeit (vor allem in Bezug auf die Rolle des Mannes in einer zunehmend – so die Ängste vieler – überzivilisierten Gesellschaft, die dem archetypisch „Männlichen“ immer kritischer gegenüber steht) – man würde in Mandy, Panos Cosmatos‘ zweitem Kinofilm nach Beyond the Black Rainbow (2013), wohl auf spektakulärst mögliche Weise fündig werden. In Mandy bricht das Unwohlsein mit der (Über-)Vorsicht unserer Zeit so wild und wütend hervor, wie schon lange nicht mehr im Kino: in einer zweistündigen, ungehemmten Orgie mythischer Männerbilder lässt Cosmatos am Beispiel dreier zentraler Männerfiguren das Wilde, Primitive und sozial Unverträgliche in farbenprächtigsten, einnehmenden Bildern über die Leinwand flackern, die man – folgt man den Imperativen unserer Zeit – eigentlich nur als unangebracht empfinden kann. Man müsste meinen, dass der „wilde Mann“ (wie ihn der Schriftsteller Robert Bly in seinen mythopoetischen Männerselbstfindungs-Ratgebern der ausgehenden 1980er und frühen 1990er Jahre konstruiert) am Beispiel zeitgenössischer Androzentristen und Impulstäter wie Donald Trump oder Harvey Weinstein genug Abschreckendes gefunden haben sollte, um sich zu mäßigen – doch weit gefehlt: die aus den Unappetitlichkeiten der Trump-Ära und des Falles Weinstein erwachsenen Forderungen nach Zurückhaltung scheint der männliche Held des neuen, harten Genrekinos zum Anlass zu nehmen, um sich nur noch mehr in Rage zu kochen, und das im Kern noch gewaltlose Bly’sche Konzept einer ausgeglichenen, in sich ruhenden Männerwildnis nunmehr ins völlig Monströse eskalieren zu lassen.

Wenn man in zehn bis zwanzig Jahren auf das amerikanische Kino der späten 2010er Jahre zurückblickt, auf der Suche nach den augenfälligsten Manifestationen der kollektiven (Geschlechter-)Befindlichkeiten und Konflikte unserer Zeit (vor allem in Bezug auf die Rolle des Mannes in einer zunehmend – so die Ängste vieler – überzivilisierten Gesellschaft, die dem archetypisch „Männlichen“ immer kritischer gegenüber steht) – man würde in Mandy, Panos Cosmatos‘ zweitem Kinofilm nach Beyond the Black Rainbow (2013), wohl auf spektakulärst mögliche Weise fündig werden. In Mandy bricht das Unwohlsein mit der (Über-)Vorsicht unserer Zeit so wild und wütend hervor, wie schon lange nicht mehr im Kino: in einer zweistündigen, ungehemmten Orgie mythischer Männerbilder lässt Cosmatos am Beispiel dreier zentraler Männerfiguren das Wilde, Primitive und sozial Unverträgliche in farbenprächtigsten, einnehmenden Bildern über die Leinwand flackern, die man – folgt man den Imperativen unserer Zeit – eigentlich nur als unangebracht empfinden kann. Man müsste meinen, dass der „wilde Mann“ (wie ihn der Schriftsteller Robert Bly in seinen mythopoetischen Männerselbstfindungs-Ratgebern der ausgehenden 1980er und frühen 1990er Jahre konstruiert) am Beispiel zeitgenössischer Androzentristen und Impulstäter wie Donald Trump oder Harvey Weinstein genug Abschreckendes gefunden haben sollte, um sich zu mäßigen – doch weit gefehlt: die aus den Unappetitlichkeiten der Trump-Ära und des Falles Weinstein erwachsenen Forderungen nach Zurückhaltung scheint der männliche Held des neuen, harten Genrekinos zum Anlass zu nehmen, um sich nur noch mehr in Rage zu kochen, und das im Kern noch gewaltlose Bly’sche Konzept einer ausgeglichenen, in sich ruhenden Männerwildnis nunmehr ins völlig Monströse eskalieren zu lassen.

Am Anfang von Mandy steht jedoch noch der Frieden und die Liebe – wenngleich auch in Form einer (tendenziell) bereits sehr männlichen Aussteiger-Fantasie: in der Wildnis der nordamerikanischen Wälder hat es sich der bärtige, wortkarge Holzfäller Red Miller (Nicolas Cage) mit seiner großen Liebe Mandy (Andrea Riseborough) in einem kleinen Domizil hübsch eingerichtet – ein kleines Landhaus an einem See, paradiesisch-wild, im Schoß der Natur. Sein Tagwerk, scheinbar das letzte, verhasste Überbleibsel der modernen, kapitalistischen Welt, verrichtet Miller teilnahmslos, eigentlich eher grummelig und widerwillig, und erst die gemeinsam mit Mandy verbrachten Abende in der Dunkelheit der Wälder, am selbst entzündeten Lagerfeuer, denen der Film eine lange, fast hypnotische Exposition von beinahe einer halben Stunde widmet, scheinen ihm Glück und Frieden zu bringen. Die Frau wirkt dabei meist wie eine stille Beobachterin, beinahe wie eine „Schülerin“ des wilden Mannes: aufmerksam erforscht sie das Wilde in und um Miller, lässt es sich erklären (in einer Szene, in der beide im Boot auf dem großen See treiben, macht es den Eindruck, als ob Miller mit enthusiastischen Gesten die Wildnis – und den männlichen Blick auf sie – zu veranschaulichen versucht, während Mandy, zurückgelehnt, einem Publikum gleich, Millers Ausführungen rezipiert) – insgesamt scheint Mandy in diesen ersten dreißig Filmminuten ein tieferes Verständnis für die sie umgebende Wildnis zu entwickeln als Miller selbst, der in vielen Momenten weitaus unsicherer wirkt, und sogar den Gedanken äußert, das Leben in den Wäldern aufzugeben und wegzuziehen. Selbst die angsteinflößendsten Ausprägungen des Wilden, denen sie (real und retrospektiv) begegnet, scheinen Mandy nicht nachhaltig zu verunsichern, geschweige denn sie von ihrer forschenden Neugier abzubringen: im Wald findet sie ein gerissenes Rehkitz, und Miller erzählt sie abends von den Erinnerungen an ihren Vater (dem zweiten „wilden Mann“ des Films), der sie als junges Mädchen in die Gewalt initiieren wollte, indem er alle Kinder der Nachbarschaft Vogelküken erschlagen ließ. Daraufhin spürt Mandy dem Wilden auch im Mythologischen nach, liest das esoterische Buch „Seeker of the Serpent’s Eye“ – und trifft wenig später auf den dritten wilden Mann des Films: den Sektenführer Jeremiah Sand (Linus Roache), der mit seinen „Children of the New Dawn“ auf der Suche nach neuen Anhängern durch die Wälder streift, und sich nimmt, was er will. Von ihm wird Mandy entführt, unter Drogen gesetzt, und kurz darauf umgebracht.

Ein trauriges, sinnloses Ende, dass es dem Film (und Red Miller) jedoch nun ermöglicht, völlig die Fassung zu verlieren. An die erste Filmhälfte, die die Eskalation des Männlichen durch die Perspektive der Frau vorausahnt, schließt sich Millers Rachefeldzug gegen Jeremiah Sand und die anderen Mitglieder der Sekte an – inszeniert als grandiose Orgie männlicher Selbstverwirklichung. Überlegenheit, Dominanz, Wettkampf: all die aggressiven Ausprägungen der Männerwildnis, die vorher nur vage und unausgesprochen über den Wäldern, über Mandys Wahrnehmung und ihren Erinnerungen lagen, werden nun zu expliziten Konstanten und prägen die weiteren 60 Minuten des Films, die in der stufenweisen Abarbeitung der Gegner an die Levelstruktur von Computerspielen erinnern. Immer mehr verfremden sich die Wälder um Miller zu einem mythischen Fantasie-Kosmos, es brodelt und dampft aus Geysiren und kleinen Vulkanen, der Himmel ist in blutrote Farben getaucht, und die Sektenmitglieder, die Miller mit einer selbstgeschmiedeten Streitaxt bekämpft, fordern die Männlichkeit des Protagonisten mit grotesken, alptraumhaft übersteigerten Phallussymbolen heraus. Ein wilder, feuerspuckender Schlund, der den Mann zum Mann formt – und auch wenn Cosmatos kaum ein archaisches Bild auslässt, um Miller auf seiner Reise zu sich selbst zu visualisieren, so schält sich doch immerhin ein kritisches Bewusstsein dafür heraus, wo sich die mythischen Konstrukte des Männlichen im zivilisatorischen Gefüge unserer Zeit einzuordnen haben: wie auch in den Filmen von S. Craig Zahler (mit denen Mandy in seiner ungezügelten Männerwut vielleicht am ehesten zu vergleichen ist) findet das Finale, die letzte Kollision der Männer-Egos, in einer dunklen Höhle statt – außerhalb der Gesellschaft, weggeschoben und verdrängt in die nächtlichen Schatten und Unterwelten des gesellschaftlichen Bewusstseins. Bei Tageslicht (oder auch: außerhalb des Kinos) haben die mythologischen Urwüchsigkeiten aus den wilden Träumen von Cosmatos und Zahler keinen Bestand mehr.

Am Ende hält das Wissen um gesellschaftliche Realitäten Cosmatos jedoch nicht vom aktiven Gegenentwurf ab: als Miller nach seinem gottgleich ausgespielten Racheakt die Höhle verlässt, hat sich die Welt um ihn herum nicht verändert, ist immer noch die gleiche, brennende Fantasie-Landschaft wie zuvor. Die Rückkehr in die Ordnung und Vorsichtigkeit der Realität findet nicht statt – Miller bleibt, und wir (so will es Cosmatos wohl) sollen auch bleiben. So ironiefrei und distanzlos, wie sich Miller und Mandy zu Beginn des Films Don Dohlers gering budgetiertes, von einer breiten Öffentlichkeit wahrscheinlich ebenso (als „Trash“) missachtetes ‚creature feature‘ Nightbeast (USA 1982) anschauen, so liebevoll umarmt möchte er das von ihm Zelebrierte, das unerhört Männliche, auch von seinem eigenen Publikum wissen. Eine Relativierung ist letztlich genauso unnötig wie die feministische (oder gewissermaßen: vernünftige) Perspektive, aus der heraus man sicherlich vieles an Mandy wahlweise belächeln oder verurteilen könnte. Denn das Kino vergibt und erlaubt uns bedingungslos. Und gerade in den wutschäumenden Welten von Mandy legt es den Mythen des Männlichen – egal, wie tief sie dieser Tage in der Krise stecken – die vielleicht schönsten und abenteuerlichsten Spielplätze an, die man sich wünschen kann.

cristiana im frankfurter filmmuseum!

Wer im letzten Jahr die Vorführung beim dritten Terza Visione in Nürnberg verpasst hat, erhält nun die – möglicherweise letzte – Chance, Sergio Bergonzellis heißblütiges Nonnen-Melodram Cristiana monaca indemoniata noch einmal auf großer Leinwand zu bestaunen. Der Film, über den im letzten Jahr bereits mehrfach geschrieben wurde (siehe hier oder hier, oder auch in meinem Artikel zu La sposina), läuft im Rahmen des studentischen Symposiums ThinkFilm! am morgigen Freitag Abend um 22:30 Uhr im Deutschen Filmmuseum Frankfurt. Zur problematischen materiellen Situation des Films gibt es eine Einführung von Christoph Draxtra.

Wer im letzten Jahr die Vorführung beim dritten Terza Visione in Nürnberg verpasst hat, erhält nun die – möglicherweise letzte – Chance, Sergio Bergonzellis heißblütiges Nonnen-Melodram Cristiana monaca indemoniata noch einmal auf großer Leinwand zu bestaunen. Der Film, über den im letzten Jahr bereits mehrfach geschrieben wurde (siehe hier oder hier, oder auch in meinem Artikel zu La sposina), läuft im Rahmen des studentischen Symposiums ThinkFilm! am morgigen Freitag Abend um 22:30 Uhr im Deutschen Filmmuseum Frankfurt. Zur problematischen materiellen Situation des Films gibt es eine Einführung von Christoph Draxtra.

la sposina (sergio bergonzelli, I 1975)

Beim dritten Terza Visione (dem Festival des italienischen Genrefilms im Nürnberger KommKino) stieß Sergio Bergonzellis fast vergessener Cristiana monaca indemoniata (1972) im vergangenen April auf enthusiastische Reaktionen. Der wilde Genremix um eine junge, freizügig lebende Frau, die nach einem Beinahe-Flugzeugabsturz dem sündigen Leben entsagen und fortan als Nonne im Kloser leben will, verschränkt Melodram, Kirchenkritik, Sex- und Nunsploitation zu einem wundersamen, höchst eigentümlichen Pastiche – eine der letzten erhaltenen 35mm-Kopien des Films wurde von den Filmliebhabern Christoph Draxtra und Andreas Beilharz in liebevoller, ehrenamtlicher (!) Kleinstarbeit bestmöglich restauriert, mit deutschen Untertiteln versehen und schließlich einem begeisterten Publikum präsentiert. Das journalistische Echo auf Cristiana und ihre mühevolle Instandsetzung reichte schließlich bis in prominente deutsche Filmportale: Katrin Doerksen von kino-zeit nahm sich das cineastische Event zum Anlass, die filmkulturellen Verdienste der Nürnberger Restauratoren in einem ausführlichen Artikel zu würdigen.

Beim dritten Terza Visione (dem Festival des italienischen Genrefilms im Nürnberger KommKino) stieß Sergio Bergonzellis fast vergessener Cristiana monaca indemoniata (1972) im vergangenen April auf enthusiastische Reaktionen. Der wilde Genremix um eine junge, freizügig lebende Frau, die nach einem Beinahe-Flugzeugabsturz dem sündigen Leben entsagen und fortan als Nonne im Kloser leben will, verschränkt Melodram, Kirchenkritik, Sex- und Nunsploitation zu einem wundersamen, höchst eigentümlichen Pastiche – eine der letzten erhaltenen 35mm-Kopien des Films wurde von den Filmliebhabern Christoph Draxtra und Andreas Beilharz in liebevoller, ehrenamtlicher (!) Kleinstarbeit bestmöglich restauriert, mit deutschen Untertiteln versehen und schließlich einem begeisterten Publikum präsentiert. Das journalistische Echo auf Cristiana und ihre mühevolle Instandsetzung reichte schließlich bis in prominente deutsche Filmportale: Katrin Doerksen von kino-zeit nahm sich das cineastische Event zum Anlass, die filmkulturellen Verdienste der Nürnberger Restauratoren in einem ausführlichen Artikel zu würdigen.

Einige Monate später steht nun die nächste Bergonzelli-Entdeckung ins Haus: die 1975 gedrehte, aufgrund von Zensurproblemen jedoch erst ein Jahr später uraufgeführte Beziehungskomödie La sposina, die ich Anfang September in einer privaten Vorführung in Nürnberg bewundern durfte, zeigt viel von der überschwänglichen Energie und Vitalität, die schon Cristiana monaca indemoniata auszeichnete. Mit beinahe hysterischer Ausgelassenheit begleitet Sergio Bergonzelli seine beiden Protagonisten, das Liebespaar Massimo (Carlo De Mejo) und Chiara (Antiniska Nemour), auf dem turbulenten Weg ins junge Eheleben. Aufgrund seiner Erfolglosigkeit als Schriftsteller leidet Massimo jedoch an psychogener Impotenz, und so versucht Chiara mit allen denkbaren und nicht denkbaren Methoden, der Manneskraft ihres Gatten neues Leben einzuhauchen. Nach diversen gescheiterten Versuchen stellt sich heraus, dass Massimos Sexualtrieb nur durch Eifersucht in Wallung gebracht werden kann – was Chiara natürlich sofort dazu veranlasst, sich aufopferungsvoll Massimos schmierigem Verleger hinzugeben…

Ich kenne mich in der Commedia sexy all’italiana bislang eher schlecht als recht aus, aber ich habe das Gefühl, mit Bergonzellis Film den denkbar besten Einstieg ins Genre gefunden zu haben. La sposina ist hemmungsloser Aktivismus – ein Film, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, jeden noch so großen Muffel aus der Reserve zu locken und ihn mit in den lustvollen Balztanz der Frivolitäten zu reißen. Schon die großartige Eröffnungssequenz, in der Chiara und Massimo mit Freunden durch ein sommerliches Pinienwäldchen tollen und alle Beteiligten bei Fummelei und Outdoor-Fellatio fröhlich übereinanderstolpern, gibt die ungehemmt vergnügte Marschrichtung des Films vor, der sich in seiner Albernheit zwar regelrecht verausgabt, dabei aber eher den Eindruck eines psychedelischen Kunstfilms als den einer unverfänglichen Sexklamotte macht. Bergonzelli lässt jede Idee schamlos eskalieren und treibt das sexversessene Gewusel seiner Darsteller fast minütlich auf die Spitze: während Chiaras und Massimos Hochzeit zu Beginn des Films wird die verkleckerte Torte munter aus dem Schritt des Bräutigams geleckt und als Chiara im Plattenladen nach einem musikalischen Aphrodisiakum für Massimo sucht, fallen sie und der Plattenverkäufer schon beim Probehören wolllüstig übereinander her. Mit der psychedelischen Finalsequenz setzt Bergonzelli dem bunten Treiben schließlich die Krone auf: nachdem Massimo seine Frau und seinen Verleger beim Schäferstündchen erwischt hat und nach erfolgtem Rauswurf des Kontrahenten endlich der lang ersehnte Koitus gelingt, stürmt das Paar lachend und freudetaumelnd aus dem Haus, das Bild ins Bergonzelli-typische Kaleidoskop verzerrt und begleitet von der pseudo-sakralen, erhebenden Chormusik Nico Fidencos. Auch der verschämt und hosenlos auf der Straße stehende Verleger (die Hose musste er unter den sich leidenschaftlich verrenkenden Körpern des Liebespaars zurücklassen) stimmt in den ausgelassenen Jubel mit ein, und La sposina endet im kultischen Kreistanz, der den dionysisch anmutenden Beschwörungscharakter des Films in ein unvergessliches Schlussbild kleidet. La sposina ist ein Film, den man erlebt haben muss, ein wilder Zauber der Sinnesfreuden und eine triumphale Feier des Eros – ich hätte ihn am liebsten gleich noch einmal gesehen.

wachtmeister rahn (ulli lommel, BRD 1974)

Mit einem Bruchteil des Budgets seines Fritz-Haarmann-Porträts Die Zärtlichkeit der Wölfe (1973) inszenierte Ulli Lommel im Jahr 1974 Wachtmeister Rahn, einen kleinen, wenig erfolgreichen Film über den Untergang eines Münchner Polizeibeamten. Ohne Drehgenehmigung filmte Lommel an verschiedenen Schauplätzen in München und Umgebung und entwirft ein dreckiges, deprimierendes Bild bundesdeutscher Großstadt-Tristesse, das gerade in seinen sichtbar beschränkten Produktionswerten und inszenatorischen Unzulänglichkeiten einen ganz eigenwilligen ästhetischen Reiz entfaltet. Während Die Zärtlichkeit der Wölfe noch bis in die Nebenrollen mit größter schauspielerischer Prominenz aus dem Fassbinder-Kreis veredelt wurde, kommt Wachtmeister Rahn – mit Ausnahme von Hauptdarsteller Hans Zander – größtenteils mit Laiendarstellern aus, und auch in der Bildgestaltung entfernte man sich mit roher, ungeschliffener Handkamera deutlich von den ästhetisierten Bildkompositionen, die Jürgen Jürges für Lommels Haarmann-Film konzipiert hatte. Wachtmeister Rahn pflegt einen harten, semi-dokumentarischen Realismus, tendiert mit seinen Schnitzern und filmischen Notlösungen aber auch manches Mal ins Schmuddelig-Exploitative – in jedem Fall ist Lommels Film faszinierendes, unangepasstes BRD-Undergroundkino und harrt bis heute seiner Wiederentdeckung.

Mit einem Bruchteil des Budgets seines Fritz-Haarmann-Porträts Die Zärtlichkeit der Wölfe (1973) inszenierte Ulli Lommel im Jahr 1974 Wachtmeister Rahn, einen kleinen, wenig erfolgreichen Film über den Untergang eines Münchner Polizeibeamten. Ohne Drehgenehmigung filmte Lommel an verschiedenen Schauplätzen in München und Umgebung und entwirft ein dreckiges, deprimierendes Bild bundesdeutscher Großstadt-Tristesse, das gerade in seinen sichtbar beschränkten Produktionswerten und inszenatorischen Unzulänglichkeiten einen ganz eigenwilligen ästhetischen Reiz entfaltet. Während Die Zärtlichkeit der Wölfe noch bis in die Nebenrollen mit größter schauspielerischer Prominenz aus dem Fassbinder-Kreis veredelt wurde, kommt Wachtmeister Rahn – mit Ausnahme von Hauptdarsteller Hans Zander – größtenteils mit Laiendarstellern aus, und auch in der Bildgestaltung entfernte man sich mit roher, ungeschliffener Handkamera deutlich von den ästhetisierten Bildkompositionen, die Jürgen Jürges für Lommels Haarmann-Film konzipiert hatte. Wachtmeister Rahn pflegt einen harten, semi-dokumentarischen Realismus, tendiert mit seinen Schnitzern und filmischen Notlösungen aber auch manches Mal ins Schmuddelig-Exploitative – in jedem Fall ist Lommels Film faszinierendes, unangepasstes BRD-Undergroundkino und harrt bis heute seiner Wiederentdeckung.

Hans Zander spielt Ernst Rahn, Wachtmeister eines Münchner Innenstadtreviers, der auf einer seiner spätabendlichen Streifen scheinbar aus Notwehr auf zwei Kleinkriminelle schießt. Als einer der beiden Angeschossenen wider Erwarten aus dem Koma erwacht, verliert Rahn die Fassung. In einer Rückblende werden nun die Ereignisse vor der schicksalhaften Nacht aufgerollt: auf einer Zugfahrt fällt Rahn der junge Ganove Johann (Rainer Will) ins Auge – der einsame Polizist, der seine homosexuellen Neigungen vor Familie und Kollegen geheim hält, verliebt sich in Johann und lädt ihn in seine Wohnung ein. Nach dem ersten Treffen wird Rahn von Johann und seinem Gaunerkollegen Walter (Jeff Roden) zur Mitwirkung an Raubüberfällen erpresst – aus Liebe willigt Rahn ein, wird bei einem missglückten Überfall jedoch von seinen Polizeikollegen erkannt. Rahn unternimmt einen Selbstmordversuch, landet in der Psychiatrie und schmiedet nach seiner Entlassung einen mörderischen Plan: er lockt Johann und Walter in einen Hinterhalt und erschießt sie beim Aufbrechen eines Autos.

Es schmerzt, Ernst Rahn auf seinem Leidensweg zuzusehen. Mit grausamer Kälte folgt Lommel dem einsamen Außenseiter, der einen Weg in die Gesellschaft sucht, aber unbewusst geradewegs aus ihr hinaus steuert. Der Polizist, eigentlich Symbol gesellschaftlicher Integrität, wird zum schwächsten Glied der Gesellschaft, das an den sozialen und moralischen Imperativen des Lebens nicht nur scheitert, sondern sich ihnen auf kriminelle Weise widersetzt. Rahns Abgleiten ins gesellschaftlich Verfemte und Abjekte (in einer hübsch anstößigen Szene verfolgt er Johann auf eine Bahnhofstoilette und beobachtet ihn lüstern, wie er vorm Pissoir masturbiert) findet seine Entsprechung in der rohen, makelbehafteten und „unsauberen“ Underground-Ästhetik des Films, die alles Ungeschliffene und Deviante – auch bezogen auf die filmische Gestaltung – zum ästhetischen Ideal erhebt. Im zuweilen verstörenden Kontrast dazu steht der Einsatz der melodramatischen, ausschweifend romantischen Filmmusik, die vermutlich aus präexistenter Library-Musik zusammengestellt wurde: der schwelgerische Orchestersatz fügt sich nur schwer in die ranzige Tristesse von Rahns Leben ein, sorgt aber angesichts zum Teil heftiger Bild-Ton-Scheren für faszinierende Brechungen.

Auch wenn Rahn nicht nur als Opfer, sondern auch als kalt agierender Täter inszeniert wird, bleibt er doch eine tragische, mitleiderregende Figur, der letztlich so oder so der Untergang blüht – zwar überwindet er die Passivität, die auch sein Polizeikollege an den Tag legt (der bleibt lieber daheim, aus Angst vor den Terroristen der RAF), den aktivierenden Ratschlag seiner Nachbarin, „für sein Glück was zu tun“, legt er jedoch auf verhängnisvolle Weise falsch aus. Am Ende kommt es für Rahn knüppelhart, ohne dass noch viel gezeigt werden müsste: eine Delegation dümmlich anmutender Polizeifunktionäre, die mit Strohhalmen infantil aus Trinkbechern süffelt, hält Tribunal über Rahn und seine Tat, und eine eingeblendete Texttafel informiert kühl-distanziert über das weitere Schicksal des Protagonisten: eine 20-jährige Haftstrafe, ein gescheiterter Fluchtversuch und ein Mord an einem Mithäftling. Keine Erlösung für Wachtmeister Rahn.

Fassungs-Info:

– deutsche VHS-Veröffentlichung von Mike Hunter Video

the squeeze (michael apted, GB 1977)

Michael Apted, in den 80er und 90er Jahren verantwortlich für Kassenerfolge wie Gorillas in the Mist (1988) oder James Bond – The World Is Not Enough (1999), begann seine Karriere im britischen Fernsehen und als Dokumentarfilmer. Er inszenierte für bedeutende Formate wie ITV Playhouse und Coronation Street (das britische Vorbild für die Lindenstraße) – im Bereich des Dokumentarfilms zeichnet Apted für die viel beachtete Up-Serie verantwortlich, die im 7-Jahres-Zyklus das Leben 14 junger Briten begleitet (und damit wichtige Vorarbeit für spätere, (halb-)dokumentarische Filmexperimente wie Boyhood (2014) leistete).

Michael Apted, in den 80er und 90er Jahren verantwortlich für Kassenerfolge wie Gorillas in the Mist (1988) oder James Bond – The World Is Not Enough (1999), begann seine Karriere im britischen Fernsehen und als Dokumentarfilmer. Er inszenierte für bedeutende Formate wie ITV Playhouse und Coronation Street (das britische Vorbild für die Lindenstraße) – im Bereich des Dokumentarfilms zeichnet Apted für die viel beachtete Up-Serie verantwortlich, die im 7-Jahres-Zyklus das Leben 14 junger Briten begleitet (und damit wichtige Vorarbeit für spätere, (halb-)dokumentarische Filmexperimente wie Boyhood (2014) leistete).

Erst Ende der 70er Jahre verlagerte Apted den Schwerpunkt seiner Tätigkeit endgültig aufs Kino. Der Durchbruch zur breiteren Öffentlichkeit gelang ihm 1980 mit dem Musiker-Biopic Coal Miner‘s Daughter (ausgezeichnet mit dem Oscar für Sissy Spacek als beste Hauptdarstellerin), doch schon davor inszenierte der Brite eine Handvoll äußerst sehenswerter, heute leider in Vergessenheit geratener Filme, die nicht weit vom Realismus und sozialkritischen Ton seiner Dokumentarfilme entfernt sind. Hierzu zählt auch sein dritter Kinofilm The Squeeze (in Deutschland unter dem reißerischen Verleihtitel Der aus der Hölle kam vermarktet), der einige Berührungspunkte mit dem britischen Gangster- und Crime-Drama der 70er vorzuweisen hat, bei genauerer Betrachtung dann aber doch gänzlich eigene Wege beschreitet.

Im Zentrum des Films steht der vom Dienst freigestellte Cop Jim Naboth (Stacy Keach), dessen Ex-Frau vom Londoner Mob entführt wird. Naboth ist ein heruntergekommener Säufer, lebt allein mit seinen beiden Söhnen von der Wohlfahrt und wird während seiner Alkoholabstürze regelmäßig von der Polizei aufgegriffen. Trotz seiner Schwierigkeiten tut er sich mit Foreman (Edward Fox), dem neuen Partner seiner Ex-Frau zusammen, um die Gangster aufzuspüren. Die Entführer fordern eine Million Pfund Lösegeld und so ist Foreman als Chef eines Unternehmens für Werttransporte gezwungen, einen seiner eigenen Geldtransporte zu überfallen.

Obgleich The Squeeze immer wieder im gleichen Atemzug mit Filmen wie Get Carter (1971) und anderen Klassikern des britischen Crime-Thrillers genannt wird, fällt sofort auf, wie wenig Apted den Fokus seines Films auf den crime, dafür jedoch umso deutlicher auf die Zeichnung der suchtkranken Hauptfigur legt. Der Kriminalplot des Films scheint den Regisseur gar nicht allzu sehr zu interessieren – viele der Szenen, in denen David Hemmings und seine Gangstergang im Mittelpunkt stehen, wirken eher beiläufig abgehandelt; viel mehr Raum nimmt die Schilderung des von Abstürzen und Erniedrigungen geprägten Alltags des Protagonisten Naboth ein. In einer der prägnantesten Szenen des Films wird Naboth – auf der Suche nach Hinweisen auf die Entführer – von einem schmierigen Unterweltboss (Stephen Boyd) zunächst verprügelt, dann mit Unmengen Alkohol abgefüllt und schließlich nackt vor seinem Haus ausgesetzt. Die entsetzte Nachbarschaft schämt sich gehörig fremd und nur Naboths Nachbarin zieht dem Betrunkenen eine Jacke über – mit der Anmerkung, sie habe sich ums Abendessen der Kinder gekümmert.

Zu den wenigen echten Gemeinsamkeiten mit Filmen wie Villain oder Get Carter zählt indes die Zeichnung des urbanen Milieus als verrotteter Moloch, der dem Individuum kaum eine andere Wahl lässt, als vor der grauen Tristesse zumindest kurzfristig in den beglückenden (Alkohol-)Rausch zu fliehen. Die monotone Rasterstruktur des grauen Häusermeers wird in einer zentralen Szene des Films auch zum Sinnbild der Sucht, in der sich der Protagonist hoffnungslos verstrickt hat: während Naboth und sein Bruder Teddy (Freddie Starr) mit ihrem Auto durch Londons Vorstadtsiedlungen hetzen, schwenkt die Kamera per Helikopteraufnahme hoch in die Vogelperspektive und zeigt das winzige Auto, wie es orientierungslos und verloren im Labyrinth der Straßenmuster umherirrt. „These streets don’t lead anywhere. There’s no way out. Just more streets that look the same.“, kommentiert Naboth desillusioniert und charakterisiert damit auch das Hamsterrad des Alkoholikers, das ihn immer wieder auf den Nullpunkt zurückwirft. Wie die Faust aufs Auge passt in diesen Szenen das trübe, in sich kreisende Hauptmotiv der Filmmusik David Hentschels, das sich dem Zuschauer in steter, unnachgiebiger Wiederholung in die Gehörgänge bohrt und die Stimmung des Films beständig am Boden hält.

Trotzdem – am Ende meint es Apted gut mit seinem Protagonisten und lässt den Film auf einer hoffnungsvollen Note ausklingen: Naboth stellt die Gangster auf der Flucht, rettet seine Frau und findet, so deutet der Film zumindest an, wieder einen Draht zum Leben. Die titelgebende „squeeze“ (zu deutsch: Klemme) überwindet Naboth jedoch nicht nur im Kriminalplot der Handlung, auch die Sucht scheint sich nun immerhin andere Ventile zu suchen: nach der finalen Schießerei verzieht sich Naboth – wie üblich – in den nächstgelegenen Pub, kurze Zeit später stößt auch Teddy dazu. Statt vor einem Sherry sitzt er nun vor einer Tasse Kaffee. Seine erste heute, versichert er.

Fassungs-Info:

– deutsche VHS-Veröffentlichung von Warner Home Video (1985)

– amerikanische DVD-On-Demand-Veröffentlichung von Warner Archive (2011)

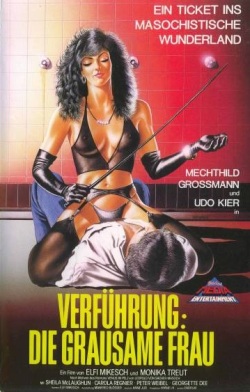

verführung: die grausame frau (elfi mikesch, monika treut, BRD 1985)

Auch wenn das nebenstehende Videocover von Elfi Mikeschs und Monika Treuts Verführung: Die grausame Frau (eine ramschige Videotheken-Version des Originalplakats) den sublimen Qualitäten des Films kaum gerecht wird – es lässt durchaus erahnen, wie der Undergroundfilm seinerzeit vom „uneingeweihten“ Publikum wahrgenommen wurde. „Diese Mischung aus Fäkaliensprache und Erotik kann niemandem zugemutet werden“, äußerte der damalige Innenminister Friedrich Zimmermann schon nach Lektüre des Drehbuchs – die in Erwägung gezogene Filmförderung von 250.000 DM war damit vom Tisch. Der Katholische Filmdienst meinte dann zum fertigen Film: „Die Perversion des Masochismus wird weder erklärt noch wird für Verständnis bei den ‚normalen‘ Kinogängern geworben. […] Rundum überflüssig und ärgerlich.“ Der Video-Verleih übernahm diese Einordnung scheinbar kritiklos und spendierte dem Film eine Veröffentlichung, die ihr Dasein über die Jahre hinweg vermutlich in den hintersten Ecken der Sex- und Pornoabteilungen der Videotheken fristen musste – und 1987 sogar auf dem Index landete. (Eine „seriöse“ Videoveröffentlichung, die vom Jugendschutz unbehelligt blieb, erfolgte erst einige Jahre später in der Filmgalerie 451.)

Auch wenn das nebenstehende Videocover von Elfi Mikeschs und Monika Treuts Verführung: Die grausame Frau (eine ramschige Videotheken-Version des Originalplakats) den sublimen Qualitäten des Films kaum gerecht wird – es lässt durchaus erahnen, wie der Undergroundfilm seinerzeit vom „uneingeweihten“ Publikum wahrgenommen wurde. „Diese Mischung aus Fäkaliensprache und Erotik kann niemandem zugemutet werden“, äußerte der damalige Innenminister Friedrich Zimmermann schon nach Lektüre des Drehbuchs – die in Erwägung gezogene Filmförderung von 250.000 DM war damit vom Tisch. Der Katholische Filmdienst meinte dann zum fertigen Film: „Die Perversion des Masochismus wird weder erklärt noch wird für Verständnis bei den ‚normalen‘ Kinogängern geworben. […] Rundum überflüssig und ärgerlich.“ Der Video-Verleih übernahm diese Einordnung scheinbar kritiklos und spendierte dem Film eine Veröffentlichung, die ihr Dasein über die Jahre hinweg vermutlich in den hintersten Ecken der Sex- und Pornoabteilungen der Videotheken fristen musste – und 1987 sogar auf dem Index landete. (Eine „seriöse“ Videoveröffentlichung, die vom Jugendschutz unbehelligt blieb, erfolgte erst einige Jahre später in der Filmgalerie 451.)

Im Vergleich mit den zuletzt besprochenen Mikesch-Filmen kommt Verführung: Die grausame Frau – entstanden in Co-Regie mit Queer-Cinema-Autorin Monika Treut – eine klare Sonderstellung zu: anders als die dokumentarischen Arbeiten der späten 70er ist Elfi Mikeschs erster Spielfilm provozierend, subversiv und anti-bürgerlich, gibt sich in seiner radikalen Gestalt weitaus kämpferischer und angriffslustiger als die vorangegangenen Filme der Regisseurin. Mikesch und Treut entwerfen ein wildes, surreal überzeichnetes Porträt sadomasochistischer (Sub-)Kultur, das zwar nicht visuell, aber immerhin motivisch an Mikeschs feministische Schwarz-Weiß-Kurzfilme Die blaue Distanz und Das Frühstück der Hyäne (beide 1983) anschließt. In beiden Filmen stehen weibliche Identitätskrisen und Ausbrüche aus männlich dominierten Machtverhältnissen im Mittelpunkt – in Verführung dagegen scheint es die männliche Vorrangstellung schon lange nicht mehr zu geben; die Frau herrscht mit größter Selbstverständlichkeit.

In lose verbundenen Episoden begleitet der Film die Domina und BDSM-Künstlerin Wanda (Mechthild Großmann), die in ihrer Kunstgalerie im Hamburger Hafen sadomasochistische Performances und Bühnenshows inszeniert. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Wandas privatem und professionellem Umfeld, das sich der kalten Dominanz ihrer Chefin teils bereitwillig, teils leidend unterwirft: Wandas lesbische Lebensgefährtin Caren (Carola Regnier) und die aus Amerika anreisende Geliebte Justine (Sheila McLaughlin) versuchen sich Wandas strenger Führung zunächst zu widersetzen, kapitulieren jedoch bald, und auch der romantische, sich in Wanda verliebende Gregor (Udo Kier) muss die Unerreichbarkeit seiner Herrin akzeptieren und Wandas Verführung als grausames Spiel anerkennen, bei dem es niemals zur gleichberechtigten Liebe auf Augenhöhe kommen kann.

Wandas Sklaven, aber insbesondere die Männer, sind in Verführung erbärmliche Würmer, kriechen im Dreck und lecken Pissoirs und Toilettenböden sauber. Wanda ist die monströs übersteigerte Imagination der „grausamen Frau“, die jedoch – so Monika Treut in ihrer dem Film zugrundeliegenden Dissertation – nur dem männlichen Angstbild unabhängiger, selbstbestimmter Weiblichkeit entspringt. Die emanzipierte, sexuell selbstbestimmt lebende Frau wird zum übermächtigen Faszinosum, das sich der männlichen Beherrschungsphantasie entzieht und der selbst die Schüsse aus Gregors Revolver nichts mehr anhaben können. Am Ende erntet der erniedrigte Gregor nur schallendes Gelächter, die Schusswunde an Wandas Hand ist nicht mehr als ein kleiner Kratzer.

Ein besonders subversiver Moment, und vielleicht meine Lieblingsszene des gesamten Films: der Journalist Maehrsch (Peter Weibel) befragt Wanda in einem Interview über ihre Sexualität und Lebensweise, kommentiert ihre BDSM-Shows herablassend aus der Perspektive des biederen Kleinbürgers („eine Frau mit ihrer Bildung könnte doch mehr aus sich machen“), entdeckt jedoch im Laufe des Gesprächs seine masochistischen Bedürfnisse und wird prompt zur menschlichen Toilette. Die bürgerliche Identifikationsfigur wechselt innerhalb weniger Minuten die Seiten und nimmt die neue Rolle des unterwürfigen Sklaven dankbar an – für die Schreiberlinge des Katholischen Filmdienstes sicherlich ein echter Alptraum.

Fassungs-Info:

– deutsche VHS-Veröffentlichung von Rainbow’s Media Entertainment (1986)

– deutsche VHS-Veröffentlichung von Filmgalerie 451

– deutsche DVD-Veröffentlichung von Absolut Medien

eva nera (joe d’amato, I 1976)

Das Werk Joe D’Amatos erfreut sich seit einiger Zeit steigender Popularität – die schreibende Zunft der Genrefilmliebhaber rezipiert seine Filme umfassend, und auf kleineren Filmfestivals – zuletzt dem Nürnberger Hofbauer-Kongress im Januar – widmet man sich „Onkel Joe“, dem wohl umtriebigsten Vielfilmer des kommerziellen italienischen Kinos der 70er und 80er Jahre, mit liebevollen Mini-Retrospektiven. Auch ich, der bis Ende vergangenen Jahres noch keinen einzigen seiner Filme kannte, konnte mich der allgemeinen Begeisterung nicht entziehen und stieg mit der unaufgeregten Zombie-Sexfilm-Verschränkung Le notti erotiche dei morti viventi (1980) ins Werk des Regisseurs ein. Ein zweifelsohne interessanter, in seiner hedonistisch-bekifften Laissez-faire-Attitüde auch sehr ungewöhnlicher Vertreter der Früh-80er-Zombiewelle, der mich allerdings eher rat- und auch etwas teilnahmslos zurückließ. (Einen schönen und aufschlussreichen Text zum Film, dem ich mich mittlerweile – nach Genuss etwa eines Dutzends weiterer D’Amato-Werke – durchaus anschließen kann, gibt es von Oliver Nöding auf Remember it for later.)

Mittlerweile habe ich meine D’Amato-Kenntnisse um die berüchtigte Black Emanuelle-Reihe, einige reine Horrorfilme (darunter Perlen wie das barocke Verfallspoem Buio Omega (1979)) und diverse Frühwerke erweitert – und mit besonderer Begeisterung einen ersten großen Favoriten im Oeuvre des Regisseurs auserkoren: Eva nera (1976), eher noch dem Frühwerk zuzurechnen und eine der ersten Zusammenarbeiten zwischen D’Amato und Softcore-Ikone Laura Gemser. D’Amato sollte noch im gleichen Jahr in die Black Emanuelle-Reihe einsteigen und mit Gemser in der Titelrolle sämtliche weiteren Abenteuer der rassigen Skandalreporterin inszenieren. Im Gegensatz zur provokanten Transgressivität eben dieser Filme, die Hardcore-Sex, Sodomie und Splatter in allen erdenklichen Varianten ausspielen, legt D’Amato mit Eva nera einen eher subtilen und hintergründigen Film vor, der sowohl auf expliziten Sex als auch auf blutige Details verzichtet.

Die von Holland nach Hongkong reisende Schlangentänzerin Eva (Laura Gemser) lernt während ihres Fluges den wohlhabenden Jules (Gabriele Tinti) kennen, der sie nach der Ankunft sogleich seinem deutlich älteren Bruder Judas (Jack Palance) vorstellt. Judas, selbst Schlangensammler und begeistert von Evas Exotik, bietet ihr an, bei sich und Jules zu wohnen – Eva willigt zögernd ein, beginnt jedoch schon bald, gelangweilt vom Prunk und Glanz ihres neuen Umfelds, eine lesbische Beziehung mit der Europäerin Gerri (Michele Starck). Eines Abends wird Gerri von einer von Jules im Schlafzimmer ausgesetzten Schlange gebissen und stirbt. Ihr Tod wird als Unfall deklariert, doch Eva ist vom vorsätzlichen Mord überzeugt – sie lockt Jules unter einem Vorwand auf ihre philippinische Heimatinsel und nimmt Rache.

D’Amato inszeniert – vom verstörenden Finale abgesehen – ein Leben der luxuriösen, genussorientierten Oberflächlichkeit: das mondäne Hongkong der 70er könnte kaum klischeehafter dargestellt werden, die Perspektive des westlichen Urlaubers, den es nach diskretem, unverfänglichem Exotismus dürstet, prägt nahezu jede Einstellung. Schick, aber steril wirken die Apartments und Clubs, in denen offenherzig jedem sinnlich-erotischen Affekt nachgegangen wird und die zum Schauplatz minutenlanger, der Narration enthobener Tanz-, Dusch-, Massage- und Fummelszenen werden. Die Grenzen des geschmackvoll-weichgezeichneten Softpornos werden dabei nie überschritten und Eva nera wäre letztlich wohl auch nicht mehr als ein solcher, wäre da nicht die traumwandlerische, surreale Poesie, mit der das überkultivierte Setting zur unwirklichen und höchst zerbrechlichen Seifenblase stilisiert wird. Die den Film latent durchziehenden Spannungen (der immer drohende, tödliche Biss der Schlangen, die zarte, aber wilde Schönheit Evas, die Jules und Judas in grenzenlosem Chauvinismus zu „domestizieren“ versuchen) entladen sich schließlich im dunklen Finale, das die dezente Reserviertheit des Vorausgegangenen jäh durchbricht. Auf der abgelegenen Insel wird Jules von Eva in einen Hinterhalt gelockt, überwältigt und – nach altem Ritual der Ureinwohner – mit einer in den Anus eingeführten Schlange zu Tode gequält. Der im Film durchgehend aufgebaute Kontrast zur Leben schenkenden Eva der Schöpfungsgeschichte wird hier noch einmal ins Extrem überhöht: die selbstbestimmte, freizügige Weltbürgerin wird zur panischen Horrorvision – zur „schwarzen“ Eva, zur todbringenden Wilden.

Das chauvinistisch-kolonialistische Angstbild der wilden schwarzen Frau, das auch in den Black Emanuelle-Filmen immer wieder eine zentrale Rolle einnimmt, mag beim modernen, in Gender-Fragen sensibilisierten Zuschauer sicher erst einmal Ablehnung hervorrufen – die Subtilität, mit der D’Amato den drohenden Einbruch des Primitiven und Unkontrollierten in die schimmernde Luxuswelt der Brüder auf die Leinwand bannt, könnte jedoch kaum faszinierender ausfallen. Die zerklüftete, sich in wildes und unwegsames Gelände einzwängende südostasiatische Millionenmetropole steht dabei, ebenso wie Judas‘ Schlangensammlung, symbolisch für den schmalen Grat zwischen Kultur und Wildnis, zwischen domestiziert und ungebändigt. Das fragile Gleichgewicht steht von Anfang an auf der Kippe – was in abstrahierter Form insbesondere im von Bruno Mattei brillant montierten Vorspann deutlich wird, der verschiedene Einstellungen in Hongkong landender Passagierflugzeuge aneinanderschneidet. Der Gedanke beim Anblick der riesigen, über die Häuserschluchten gleitenden Stahlkarossen, die bei jedem Windstoß gefährlich ins Trudeln kommen und die Fassaden der Wolkenkratzer scheinbar nur um Haaresbreite verfehlen, kann eigentlich nur einer sein: irgendwann wird es böse enden.

Fassungs-Info:

– deutsche DVD-Veröffentlichung von X-Rated (2014)

the vvitch (robert eggers, USA/GB/CDN 2015)

Im Januar diesen Jahres wurde ich das erste Mal auf Robert Eggers‘ The VVitch aufmerksam, als ich auf Spotify über die aufregende Filmmusik Mark Korvens – eine avantgardistische Klangkomposition für Streicher, Frauenchor, Waterphone und andere exotische Instrumente – gestolpert bin. Ein kurzer Blick in die IMDb versprach dann auch auf filmischer Ebene eine Besonderheit. Der kürzliche Kinobesuch hat diese Erwartungen voll und ganz bestätigt: ein großartiger, bedrückender, aber auch beglückender Film – eine historische Aufarbeitung früher Hexenhysterie im puritanischen Neu-England des 17. Jahrhunderts, nüchtern inszeniert, in antiquiertem Old English und beruhend auf akkuraten historischen Quellen. „A New England Folktale“ verspricht die Tagline treffend.

Im Januar diesen Jahres wurde ich das erste Mal auf Robert Eggers‘ The VVitch aufmerksam, als ich auf Spotify über die aufregende Filmmusik Mark Korvens – eine avantgardistische Klangkomposition für Streicher, Frauenchor, Waterphone und andere exotische Instrumente – gestolpert bin. Ein kurzer Blick in die IMDb versprach dann auch auf filmischer Ebene eine Besonderheit. Der kürzliche Kinobesuch hat diese Erwartungen voll und ganz bestätigt: ein großartiger, bedrückender, aber auch beglückender Film – eine historische Aufarbeitung früher Hexenhysterie im puritanischen Neu-England des 17. Jahrhunderts, nüchtern inszeniert, in antiquiertem Old English und beruhend auf akkuraten historischen Quellen. „A New England Folktale“ verspricht die Tagline treffend.

Historische Horrorfilme sind leider selten geworden (Hexenfilme erst recht), und obwohl Eggers einen realistischen, künstlerischen Ansatz wählt, der mit den exploitativen Genrefilmen der 70er Jahre kaum noch etwas zu tun hat, fühlt man sich dennoch angenehm nostalgisch berührt. Gerade das furiose Ende ruft den surrealistischen Exzess großartiger Satanismus-Filme vergangener Jahrzehnte ins Gedächtnis. Trotzdem sind weite Teile des Films außerordentlich subtil und psychologisch angelegt. Die Geschichte einer Familie, die wegen ihres zu kompromisslos gelebten (!) Glaubens aus einer Kolonie verstoßen wird und auf einer kahlen Waldlichtung ihr Exil errichtet, ist beklemmend inszeniert, in grauen, farbentsättigten Bildern, und zeigt den allmählichen psychischen Verfall, angeregt durch die Angst, alleine und ohne den Schutz der Siedlung nicht mehr zurechtzukommen. Erst verschimmelt der Mais, dann verschwindet das Baby. „Gott“ scheint sich gegen die Familie zu wenden. Unter den Familienmitgliedern brodelt die religiöse Hysterie: es muss ein Fluch sein, der Teufel ist im Spiel. Als die anderen Kinder vermeintliche Symptome von Besessenheit zeigen, richtet sich der Hass gegen die älteste Tochter, die gerade die ersten Anflüge ihrer aufkeimenden Sexualität erlebt.

Eggers‘ Film zeigt auf beeindruckende Weise, wie sich religiöse Gefühle in einer Ausnahmesituation – und in der spezifischen Dynamik einer familiären Gruppe – zum selbstzerstörerischen Wahn entwickeln. Obwohl die Hexe einige Male im Film in jeweils unterschiedlicher körperlicher Erscheinungsform gezeigt wird, bleibt es im Unklaren, ob sie wirklich existiert oder nur das Produkt paranoider Angstprojektionen ist. Das Verhalten des Sohnes, der zunächst im Wald verschwindet und einige Tage später völlig nackt und zerschunden wieder am Haus auftaucht, scheint zudem von der zunehmenden Hysterie der Eltern einerseits und seiner Bindung an sie andererseits beeinflusst. Das Ur-Vertrauen zum Elternteil löst auf dem Krankenbett auto-suggestive, psychosomatische Symptome aus, die die antrainierten religiösen Ängste bestätigen: Fieber, Krampfanfälle, Erbrechen von Blut. Zu berücksichtigen wäre letztlich auch der Effekt der Ausgrenzung, der bei den Verstoßenen das Gefühl der Andersartigkeit und damit die Zweifel am „rechten Glauben“ noch verstärkt. War die Ausweisung aus der Siedlung gerechtfertigt? Haben die Richter der Kolonie die wahren Hexer verstoßen?

Viele der projizierten Ängste richten sich in Eggers‘ Film auf die Symbole der Natur. So ist nicht nur die Sexualität der ältesten Tochter angstbesetzt, auch die Tiere des Waldes werden – entsprechend der christlichen ikonographischen Tradition – als Manifestationen satanischer Präsenz inszeniert: der linkische Hase, der triebhafte Ziegenbock, der todbringende Rabe. Jedem Tier werden mehr oder weniger prägnante Sequenzen im Film gewidmet (insbesondere in der surrealen, blutigen Kulmination des familiären Konflikts gegen Ende des Films haben Rabe und Ziegenbock beängstigend intensive Auftritte), aber auch in den eher beiläufigen Momenten ringt die eindringliche Bildkomposition den eigentlich harmlosen Erscheinungsbildern der Tiere unheilvolle, subtil verängstigende Wirkungen ab. (Ein kurzes Wort zur Wahl des Bildformats: Eggers entschied sich für ein „zeitloses“ 1,66:1, welches dem Trend der zeitgenössischen Widescreen-Ästhetik entgegenläuft und beengende, konzentrierte Bildräume schafft. Der fokussierende Charakter des schmalen Bildes zwingt die Zuschauer in die ideologisch aufgeladene, hypersensible Perspektive der Familie: in jeder alltäglichen Erscheinung – seien es die Tiere, die Bäume oder ein Maiskolben – könnte sich das Verderben verstecken. Ein faszinierender Kunstgriff, der die behandelten Probleme der religiös überprägten Wahrnehmung subtil ins Filmische übersetzt.)

Vom „Satanic Temple“, einer politisch-aktivistischen Organisation, die sich sowohl der christlichen Kultur der USA kritisch widersetzt als auch den traditionellen Satanismus einem rationalistisch-humanistischem „Re-Thinking“ unterzieht, wurde The VVitch hochgelobt und beschrieben als „an impressive presentation of Satanic insight that will inform contemporary discussion of religious experience“. In der Tat ist Eggers‘ Film wichtiges, aufklärerisches Kino, das durch seine auf Breitenwirkung angelegte Vermarktung (man beachte z.B. die Konventionalität des Kinoplakats) scheinbar auch beim größeren Publikum prägende Wirkungen erzielen wollte. Bei Betrachtung des derzeitigen Einspielergebnis dürfte das gelungen sein, auch wenn negative Mundpropaganda durch diejenigen, die konventionelles Horrorkino erwartet haben, nicht zu vermeiden war und dem Film in den ersten Wochen nach Kinostart einige Umsatzeinbrüche beschert hat. Nichtsdestotrotz ist dem Film der Erfolg von Herzen zu gönnen. Die realistische, historisch exakte und mit wohldosiertem surrealem Schockmoment versehene Studie über die psychologischen Mechanismen religiöser Hysterie hat das Zeug zum Klassiker.